防災委員会は、約100名の技術士・技術士補による4部会と1WGにより構成され、それぞれに調査研究テーマを設定して研修会や現地視察等の活動を展開しています。

また、学識経験者や行政関係者などを講師に招いての「防災セミナー」や市民向けの「防災教育セミナー」を企画開催し、広く社会に向けた情報発信に繋げています。

| 地盤部会 | 地形・地質が関連する自然災害に関する調査研究 | 会長: 幹事:西村 右敏 会員数:18名(R4.5時点) 連絡先:nishimura@plateck.jp(西村) |

|---|---|---|

| 交通部会 | 交通インフラとそのネットワークに関する調査研究 | 会長:安達 幸弥 幹事:石井 真治 会員数:27名(R4.5時点) 連絡先:ishii@j-north.jp (石井) |

| 都市部会 | 地域・生活施設、土地利用等に関する調査研究 | 会長:星野 利幸 幹事:前田 研治、三木田 正則 会員数:26名(R4.5時点) 連絡先:th866@docon.jp(星野) |

| 水工部会 | 洪水(気象)、津波、河川海岸施設に関する調査研究 | 会長:福間 博史 幹事:渋谷 義仁 会員数:25名(R4.5時点) 連絡先:h-fukuma@ndsinc.co.jp(福間) |

| 防災・減災支援WG | 防災・減災支援に向けた取り組みに関する調査研究 | リーダー:城戸 寛 会員数:11名(R5.5時点) 連絡先:kido.hiroshi_p.e.jp@icloud.com(城戸) |

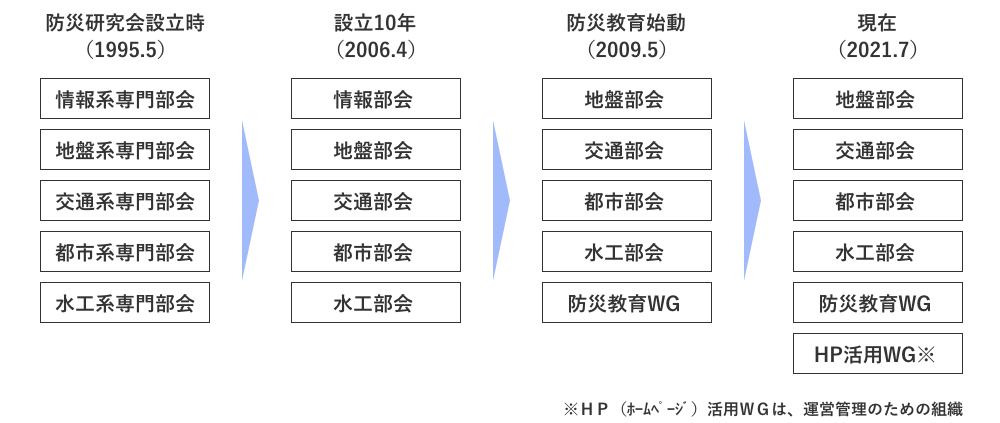

■部会・WGの変遷

(注)防災教育WGは、2023年5月より「防災・減災支援WG」に改称してリスタートしました。

地盤部会

地盤部会では、地形、地質的特徴や気候等を踏まえ、地震、火山および豪雨等による地盤災害事を研究対象として勉強会を行い、研究成果を整理・蓄積し、北海道の防災・減災・縮災に貢献できるよう活動しています。

1) 活動経緯

当部会は、発足の経緯から地震による地盤災害を対象に活動を始めましたが、地震以外の災害も直接的および間接的に原因として関与していることから、地盤災害の対象を地形・地質が関連する自然災害に広げて研究を進めています。

2) 現状の課題

全国的に降雨の局所・集中化および激甚化し、線状降水帯による記録的豪雨による災害が多発しております。さらには大規模な火山噴火等の発生が懸念されており、新たなステージに対応した防災・減災のあり方が求められております。部会発足当時と比べて、現在は各種データベースやハザードマップが作成・公開され、地盤災害に関連する観測システムも拡充しております。このような状況を踏まえて、従来の地盤災害の研究範囲や考え方を広げて、防災・減災のための経験・知識の共有を図ることが課題であります。

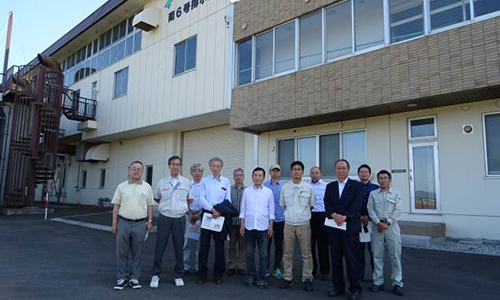

地盤部会の風景

地盤部会の風景3) 今後の方向性

防災・減災に関する全国的知見の共有を図るとともに、基本に戻って北海道としての防災・減災に関する議論を行います。そのために北海道の災害特性(地形、地質、気象などを要因とする災害実態)について、地盤部会の視点で情報収集し、調査研究・勉強会を開催します。北海道的な災害を再度整理、検討することで、技術の継承を行っていきます。

4) これまでの取り組み(2016年~)

| 2021年度 (令和3年度) ※予定を含む |

|

|

|---|---|---|

| 2020年度 (令和2年度) |

|

|

| 2019年度 (平成31年度) (令和元年度) |

■第1回部会

■第2回部会

|

話題提供:

話題提供:

|

| 2018年度 (平成30年度) |

■第1回部会

■第2回部会

|

話題提供:

|

| 2017年度 (平成29年度) |

■平成29年度防災施設見学会(主催) | 実施場所:泊村、幌延町 研修内容:北海道電力泊原子力発電所、幌延深地層研究センター 視察 |

| 2016年度 (平成28年度) |

■第1回部会

|

話題提供:

|

交通部会

交通部会では、いつどこで災害が発生しても迅速な支援や通常活動が行えるよう都市部と地方部のアクセスや病院、避難・支援場所等を考慮した交通インフラとそのネットワークの整備や運用に関する調査研究を行い、部会員の技術研鑚や情報発信を通じて北海道の防災・減災・縮災に貢献することを目的に活動しています。

1) 活動経緯

当部会は、阪神・淡路大震災の経験から災害に強いネットワーク作りに着目し、中でも面的に広がりの大きい道路交通系を主体とした交通ネットワーク形成に加え、人流・物流に関する交通系全般を含めて検討し、「社会基盤施設やそのネットワークに関する研究」をテーマに取組むこととしました。 活動では、豪雪・豪雨と交通・交通ネットワークと防災対策の検討や高齢化社会における災害対策について意見交換や、都市部の実情を踏まえた防災対策について研究を行っていました。その後、防災教育の知見を高めるうえで、外部からの講師を積極的に招聘し最新の技術や情報収集の研鑽に努めるとともに、沿岸部における津波避難の課題や対策、冬期における避難の課題にも着目して研究を行っています。 近年は、北海道豪雨災害を教訓に、近年の台風災害の被災事例や対策、災害発生時の課題について研究を行うとともに、全国と比べて北海道の高速道路の整備状況の遅れなど、行政に対する課題についても意見交換しています。

交通部会の風景

交通部会の風景 2020年第32回防災セミナーの状況

2020年第32回防災セミナーの状況2) 現状の課題

防災・減災・縮災を進めていくうえでの交通インフラとそのネットワークのあり方について、先進技術の応用や地域特性に配慮した提案が出来ないか検討を進めていますが、今後は、交通部会の調査研究成果について、自治体などへ広く情報発信できないか検討を進める必要があります。

3) 今後の方向性

年に2~3回程度、部会を開催し、道の駅、空港及び港湾の防災拠点化、高規格道路などとのネットワークの整備や運用に関する個別案件を取り上げ議論するほか、実際に災害が発生した事例を題材に、実務者が直面する問題点や改善点を意見交換するなどし、部会員の技術研鑚を図るとともに、研究成果を広く情報発信を行っていきます。

4) これまでの取り組み(2016年~)

| 2021年度 (令和3年度) ※予定を含む |

■第1回部会

|

話題提供:

|

|---|---|---|

| 2020年度 (令和2年度) |

■第32回防災セミナー(Web) 「多様な大規模災害に備えて」 出席者:128名 web視聴46名 運営会場10名 サテライト会場72名 |

講演: 「もう一度学び・考える北海道豪雨災害・胆振東部地震と北海道の防災」 講師:川尻 峻三 氏 ・北見工業大学 ・地球環境工学科准教授 ・地域と歩む防災研究センター長 |

| 2019年度 (平成31年度) (令和元年度) |

■第1回部会

|

話題提供:

|

■第2回部会

|

話題提供:

|

|

| 2018年度 (平成30年度) |

■第1回部会 |

話題提供:

|

| ■第2回部会 | 話題提供:

|

|

| 2017年度 (平成29年度) |

■第1回部会 |

話題提供:

|

■第2回部会

|

話題提供:

|

|

| 2016年度 (平成28年度) |

■第1回部会

|

話題提供:

|

■第2回部会

|

話題提供:

|

|

| ■第28回防災セミナー 「大規模災害は突然やってくる」 |

講演1: 「防災学術連携体の活動と熊本地震への対応」 講師:塚田 幸広 氏 ・公益社団法人 土木学会 専務理事 ・防災学術連携体 事務局長 講演2: 「東日本大震災における啓開活動について」 講師:橋本 孝一 氏 ・株式会社 橋本道路 代表取締役 ・東松島市商工会 会長 ・一般社団法人 東松島市建設協業協会 会長 講演3: 「北海道の防災教育について」 講師:國田 博之 氏 ・北海道総務部危機対策局危機対策課 主査(防災教育) |

都市部会

都市部会では、設立当初より、積雪寒冷地における安全・安心なまち(都市)づくりに必要な事項に関わる多様な調査研究を進めてきました。すなわち、人びとが生活する都市内の各種ライフライン、防災関連インフラ、さらに、これら諸設備・施設と密接に係わる地域コミュニティや行政施策などにも着目し、平常時と災害時のバランスを考慮した、無理のない(持続可能な)都市計画、地域づくりを進める上での知見を得ること、またこれを発信することで北海道の防災・減災・縮災に貢献できるよう活動しています。

1) 活動経緯

当部会は、『地震災害に備えて 技術士からの27の提言』(1997(平成9)年5月 発行)に示したような、まち(都市)づくりの「グランドデザインの必要要件」「都市防災に配慮したライフラインのあり方」といったマクロな視点から調査研究に着手し、全道各地で実施した地域シンポジウム等の開催支援、防災アンケートの作成支援を行ったほか、関連する情報の収集を進めました。

その後は、「市民レベルの防災文化としての展開」「市民への情報提供」「防災・減災への啓蒙プログラム」といった、よりソフト的かつ実効性の高いテーマへのシフトを掲げるとともに、継続的に道内外各地での「防災研修会」を企画・開催し、近年では参加者が会得した概要や知見を「コンサルタンツ北海道」へ投稿することでより多くの技術者への情報共有を行い、現在に至っています。

2019年7月

2019年7月北海道胆振東部地震の復旧状況を視察

2019年11月

2019年11月広島市安佐南区の砂防堰堤を視察

2) 現状の課題

当部会が企画し、他の部会メンバーらにも参画いただきながら10年以上続けてきた「防災研修会」では、赴いた現地および研修会から戻った後も、参加者どうしの活発な議論が毎回行われます。現地を歩き、体験を共有した参加者それぞれが「思い」を持つ重要性は今後も変わらないものと考えています。しかしながら、すべての技術者が研修会に参加できる訳ではないので、やはり近年の「コンサルタンツ北海道」への投稿や「第33回 防災セミナー」での講演といったかたちでその知見を「伝える」取り組みについて、より効果的な方策を模索する必要があります。

3) 今後の方向性

現地を複数で訪れる「防災研修会」の定期的な開催を今後も継続する予定です。加えて、研修会に参加できない、さらには防災関連インフラや地域づくりに関わる多くの方々にも気軽に、より興味を持ってその結果(知見)を見てもらうための取りまとめ方法や情報発信方法など、改めてメンバーどうしで知恵を出し合い、今後の取り組みに繋げてゆきたいと考えています。

4) これまでの取り組み(2016年~)

| 2021年度 (令和3年度) ※予定を含む |

■第33回 防災セミナー(Web) 「東日本大震災から10年」 参加 61名 |

講師:北海道大学 今客員教授 講師:宮川部会員 |

|---|---|---|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿1件 | ・第33回 防災セミナー開催報告 | |

| 2020年度 (令和2年度) |

■都市部会幹事会 2回開催 | |

| ■コンサルタンツ北海道に投稿1件 | ・R01防災研修会の報告 | |

| 2019年度 (平成31年度) (令和元年度) |

■都市部会 4回開催 | |

| ■道内研修会 「北海道胆振東部地震の発生からその後について」 |

勇払郡厚真町 吉野地区 他 参加17名 |

|

| ■勉強会 「北海道の地盤防災に関する調査研究事例の紹介」 |

北海道大学 磯部准教授 参加17名 |

|

| ■防災研修会 「広島土砂災害と九州北部豪雨災害からの復旧」 |

広島県広島市・福岡県朝倉郡 参加12名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿3件 | ・H30防災研修会の報告 2件 ・R01道内研修会の報告 1件〕 |

|

| 2018年度 (平成30年度) |

■都市部会 5回開催 |

|

| ■防災研修会 「東海地震の備えと富士山の火山砂防」 |

静岡県浜松市・富士宮市・静岡市 参加16名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道投稿2件 | ・H29防災研修会の報告 | |

| 2017年度 (平成29年度) |

■都市部会 5回開催 | |

| ■第29回 防災セミナー運営 「続く大規模災害から学ぶ」 |

長岡技術科学大学 丸山名誉教授 他 参加110名 |

|

| ■防災研修会 「南海トラフ巨大地震に備える四国地方」 |

高知県高知市・南国市・中土佐町 他 参加15名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿3件 | ・H28防災研修会の報告 2件 ・第29回 防災セミナー報告 1件 |

|

| 2016年度 (平成28年度) |

■都市部会 3回開催 |

|

| ■防災研修会 「熊本地震の被災地と火砕流発生の雲仙普賢岳」 |

熊本県熊本市・長崎県島原市 他 参加12名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿1件 | ・H27防災研修会の報告 |

水工部会

水工部会では、豪雨災害の根本の事象である気象や、災害事例、治水施設に関する計画設計やその歴史などについて調査研究を行い、会員相互の情報交換や学習によって技術研鑚を積み、技術士として北海道の防災・減災・縮災に貢献できるよう活動しています。

1) 活動経緯

当部会は、『地震災害に備えて・技術士からの27の提言』を基に、全道(札幌・函館・帯広・室蘭・奥尻・札幌)でシンポジウム開催、その後、提言23(身近に河川用水・河川空間が確保される水網都市づくりが必要です)に基づき『環境防災都市河川と地域との協働』方策を検討してきました。

また、提言22~27について「北海道における巨大地震と河川総合防災のあり方」を提示して、「東日本大震災を教訓とした北海道の防災」を踏まえ都市防災から地域防災へとテーマを変更し、防災・減災に関する現地調査や勉強会等の活動を行っています。近年は、北海道豪雨災害、胆振東部地震といった最近の災害事例を踏まえ、地域防災に関する各種活動を継続実施しています。

2019年

2019年南6号排水機場にて勉強会

2018年

2018年創成川水再生プラザにて勉強会

2) 現状の課題

近年、経験したことのないような豪雨災害の頻発や、胆振東部地震のような大規模地震など自然災害が多数発生しております。このような災害に対し「備え」が重要であり、研究対象とするテーマの抽出、検討方法が重要な課題となっています。

3) 今後の方向性

当部会には気象、河川、砂防など様々な分野の専門家が在籍しています。これらの知見、技術を活用し、「気候変動による災害事象の変化、災害メカニズム等の学習、洪水予測技術の向上」などの最新の潮流を視野に入れた調査研究を行います。

また、多様な世代の技術者が共に活動し、技術や知恵を、世代を超えて学ぶことで、技術の継承を行っていきます。

4) これまでの取り組み(2016年~)

| 2021年度 (令和3年度) ※予定を含む |

・ 2020年度に実現できなかった『夕張川流域の現地勉強会』の開催を予定している。 ・「最近の全国的な水害の特徴や課題」、「気候変動関連の新しい洪水予測」をテーマに年2回程度の勉強会開催を予定している。 |

|

|---|---|---|

| 2020年度 (令和2年度) |

■水工部会 開催なし | |

| ■夕張川流域を対象とした現地勉強会計画 | ・現地勉強会を開催・実現する予定であったが、新型コロナの影響により現地視察等の活動を延期した。 | |

| 2019年度 (平成31年度) (令和元年度) |

■水工部会 4回開催 | |

| ■千歳川流域を対象とした現地勉強会 | ・視察箇所 さけます情報館、恵庭市郷土資料館、大学樋門、舞鶴遊水地、南6号排水機場等 ・参加者13名 |

|

| ■水工部会内のセミナー | セミナーテーマ 「気象災害と情報」 -天気予報は気象災害を防げるのか 発表者:松岡部会員 参加者 21名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿1件 | ||

| 2018年度 (平成30年度) |

■水工部会 4回開催 | |

| ■札幌市内都市治水対策箇所を対象とした現地勉強会 | ・視察箇所 大友公園、伏古遊水地、雁来排水機場周辺、札幌市下水道科学館、創成川水再生プラザ ・参加者13名 |

|

| ■第30回防災セミナー | 講演1 「都市防災の今後の方向感」 ~都市防災から地域安全の創出へ~ 講師:加藤 孝明 氏 東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門都市基盤安全工学国際研究センター 准教授 講演2 「気候変動下における水文特性および不確実性を考慮した降雨流出過程」 講師:山田 朋人氏 北海道大学大学院工学研究院 環境フィールド工学専門 河川・流域工学研究室 准教授 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿2件 | ||

| 2017年度 (平成29年度) |

■水工部会 4回開催 | |

| ■北海道豪雨災害(2016年8月)被災箇所を対象とした現地勉強会 | ・視察箇所 沙流川上流、パンケ新得川、ペケレベツ川、戸蔦別川、札内川 ・参加者8名 |

|

| ■水工部会内のセミナー | セミナーテーマ 「水工部会のあゆみ」 発表者:渡辺部会員 参加者7名 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿1件 | ||

| 2016年度 (平成28年度) |

■水工部会 4回開催 | |

| ■近年札幌近郊で発生した豪雨災害被災地を対象とした現地勉強会 | ・視察箇所 真駒内川、支笏湖周辺 ・参加者9名 |

|

| ■水工部会内のセミナー | 講演1:「2016年8月の北海道の大」 発表者:松岡部会員 講演2:「8月の洪水被害について」 発表者:中田 満洋氏 北海道開発局 河川管理課長 |

|

| ■コンサルタンツ北海道に投稿2件 |

防災・減災支援WG

防災教育WGは、2023年5月より「防災・減災支援WG」に改称してリスタートしました。これまで取り組んできた、札幌市内を中心とした市民向け防災セミナー(出前講座)を継続するとともに、今後は全道域における防災・減災支援に関する情報発信や取り組み、産学官連携による活動への参加を目指します。。

1) 活動経緯

2009年札幌市清田区民センターにおける防災セミナーの講演を皮切りに、市民を対象とした啓発活動を継続的に行う組織として立ち上げられました。設立当初は、札幌市区民センター、区役所、町内会等が主催する防災セミナーや防災研修の開催を支援していましたが、2011年3月の東日本大震災を契機に、防災教育に対する機運が高まり、防災リーダー研修や防災訓練などを企画・運営するようになり、市民のニーズを踏まえたテーマを設定しながら活動を継続しています。

また、2014年には、「エンジニアの防災教育における役割を考える」と題して、慶応義塾大学の大木聖子准教授(開催当時)をお招きし、講演・パネルディスカッションを開催し、技術士による防災・減災支援のあり方についての検討が始まっています。

2018年の胆振東部地震の際には、防災支援活動に向けた情報収集を目的に、札幌市役所にご協力を頂き、「札幌市清田区里塚地区緊急調査」を実施しました。そして、2019年からは、「防災まち歩きin釧路」、「ワークショップDIG in函館」など活動の範囲を拡げてきました。

2013年 清田区防災リーダー研修会

2013年 清田区防災リーダー研修会  2018年 札幌市清田区里塚地区緊急調査

2018年 札幌市清田区里塚地区緊急調査2) 現状の課題

コロナ禍のため開催が滞ってきた「市民向け防災セミナー(出前講座)」、「防災まち歩き」、「ワークショップDIG」などについて、あらためて札幌市など関係機関との連絡調整を進めることが求められます。

また、全道域における防災減災支援に向けて「防災・減災支援連絡会(2023年9月開設予定)」のサポート体制を整える必要があります。

3) 今後の方向性

北海道胆振東部地震の経験を踏まえつつ、今後、発生が懸念される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を念頭に置き、これまで参加の少なかった若者や女性の視点も取り入れたプログラムの見直し・充実を図るとともに、住民一人ひとりに「自分の身は自分で守る」という防災意識を啓発・向上するための防災・減災支援について、幅広い連携を図りながら多様な情報発信に向けた活動を進めます。

4) これまでの取り組み(2016年~)

| 2022年度 (令和4年度) |

※コロナ禍のため未開催 | |

|---|---|---|

| 2021年度 (令和3年度) |

※コロナ禍のため未開催 | |

| 2020年度 (令和2年度) |

■自分の防災サポート手帳を作ってみよう (「NPO法人 市民と科学技術の仲介者たち」と共催 参加者:10名 |

会場:かでる27 910会議室&Zoom 講演と実習: 自分の防災サポート手帳を作ってみよう 会場:豊平区八条中学校体育館 |

| ■札幌市立八条中学校防災学習講演会(1年生) 参加者:194名 |

講演: 「防災マップ作成の視点について」 |

|

| 2019年度 (平成31年度) (令和元年度) |

■白石区防災連絡会議 参加者:36名 |

会場:白石区民センター 講演:胆振東部地震について |

| ■厚別区民センター特別講座 参加者:20名 |

会場:厚別区民センター 2階 視聴覚室 講演: 震災に備えて(胆振東部地震の概要) |

|

| ■支えあう防災を考え続ける (「NPO法人 市民と科学技術の仲介者たち」と共催) 参加者:13名(全員:非会員) |

会場:かでる27 ワークショップ: 胆振東部地震を振り返る |

|

| ■札幌市中央区本府町内会防災研修会 参加者:13名 |

会場:三吉神社 ワークショップ: 胆振東部地震を振り返る |

|

| ■地域防災教育への支援活動について 参加者:50名 |

会場:函館コミュニティプラザ Gスクエア B会議室 講演: 地震・津波の災害事例 DIG(災害頭上訓練)実践練習(DIG体験学習) |

|

| 2018年度 (平成30年度) |

■札幌市豊平区月寒地区防災研修会 参加者:23名 |

会場:月寒公民館大研修室 講演:防災対策のススメ DIG:土砂崩れに備えよう! |

| ■札幌市北区茨戸地区水害対応研修会 参加者:96名 |

会場:茨戸小学校 講演:水害への備え |

|

| ■札幌市豊平区女性部連絡協議会講演会 参加者:91名 |

会場:豊平区民センター 2階大ホール 講演: 豊平区で想定される災害と備えについて考える |

|

| ■みんなで明日へ!北海道inチカホ 参加者:46名 |

会場:地下歩行空間 講演: 次の災害への備えについて一緒に考えてみましょう |

|

| 2017年度 (平成29年度) |

■市民向け防災教育セミナー(宿泊型避難所体験訓練) 参加者:121名 |

会場:札幌市立清田小学校体育館 講演:豪雨災害から身を守る |

| ■中央地区自主防災研修(中央地区町内会連合会主催) 参加者:25名 |

会場:中央地区まちづくりセンター 講演: 都市型災害に備えて~帰宅困難とどう向き合うか~ |

|

| ■災害対策ワークショップ(留萌市赤十字奉仕団主催) 参加者:23名 |

会場:勤労者福祉施設 留萌市 働く婦人の家 内容: ゲームで悩んでみましょう ~災害体験ゲーム・クロスロード |

|

| 2016年度 (平成28年度) |

■防災研修(豊平区民センター主催) 参加者:97名(全員:非会員) |

会場:豊平区役所 講演: 熊本地震での避難所の状況について |

| ■防災研修(豊平区民センター主催) 参加者:71名 |

会場:豊平区役所 講演: 地域の危険個所を把握し、災害に備える |

|

| ■防災研修(北海道神社庁主催) 参加者:12名 |

会場:北海道神社庁 講演: 熊本地震での避難所の状況について Doはぐ |

|

| ■宿泊型避難所体験訓練防災講演(清田区民センター事業) 参加者:95名 |

会場:清田区民センター1階ホール 講演: 平成28年北海道豪雨災害について 熊本地震での避難所の状況について |