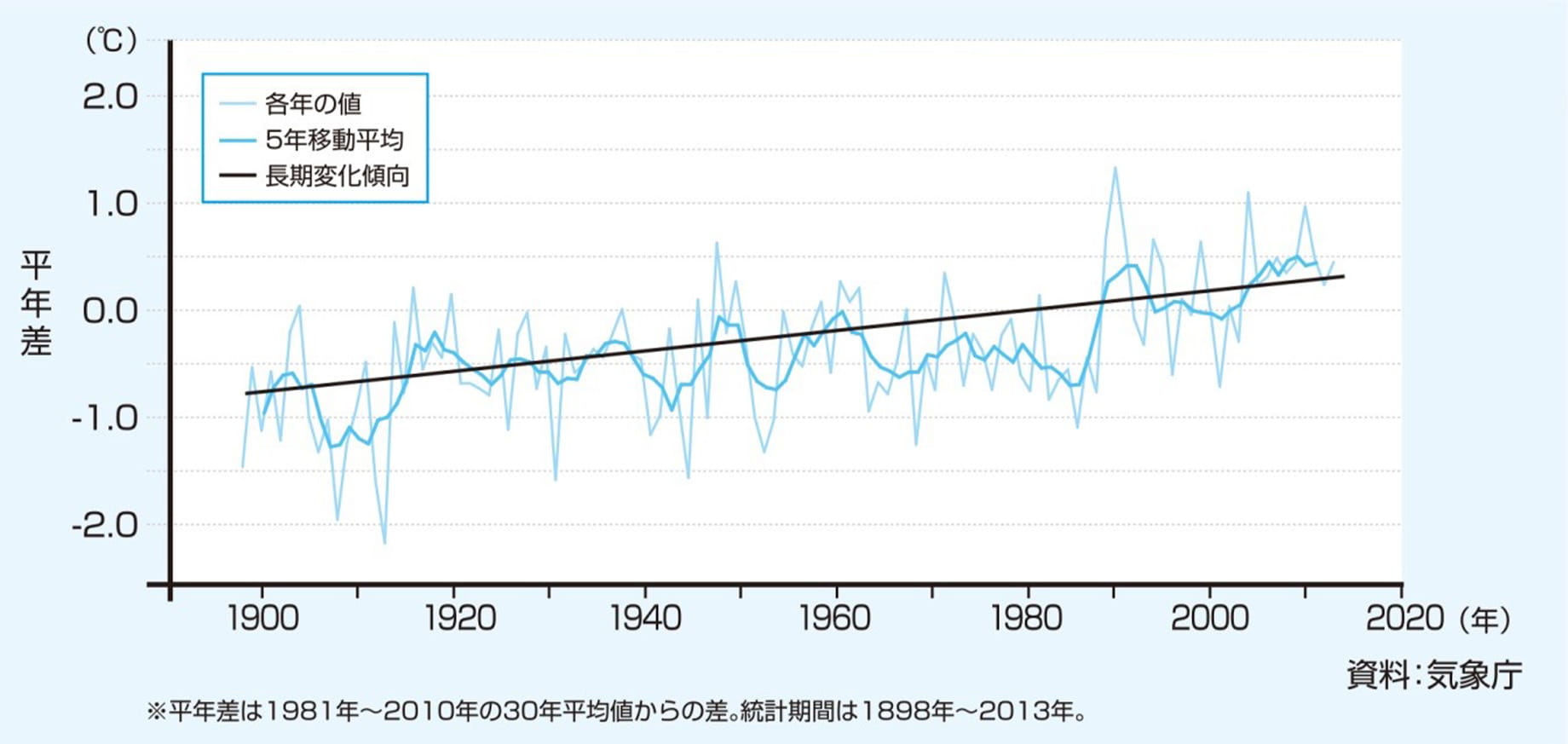

大規模化、複雑化する北海道内の自然災害の発生状況や社会における災害対策の動向とともに、北海道本部内での検討結果を踏まえ、防災委員会と地方委員会の連携強化を深めつつ、平素からの取り組みを道内全域で図ることを目的に2018年7月、「防災支援連絡会議」が設置されています。

(注)「北海道本部防災支援連絡会議」は、2023年3月10日に開催した第8回会議をもってその役目を終え、個々の技術士間の防災・減災支援に向けた情報共有、連携の重要性が認識されたことから、全道域での連携をより発展すべく、「防災・減災支援連絡会(2023年9月設立予定)」に移行することになりました。

運営要領

-

1.設置目的

近年の大規模化、複雑化する北海道内の災害発生状況や社会における災害対策の動向とともに、「北海道本部防災支援検討ワーキンググループ報告書」を踏まえ、防災委員会と地方委員会の連携強化を図りつつ、以下の目的を見据えた平素からの取り組みを全道域で進めるために北海道本部地域委員会の下に設置する。

■ 平素からの取り組みの目的

- 北海道民の防災・減災の向上に資する支援

- 被害を最小限に抑えるための地域防災力向上に資する支援

- 災害発生後の迅速な復旧・復興に資する支援

-

2.運営事項

- 防災支援に向けた平素からの取り組みの目的に資する事項

- 防災支援に向けた防災委員会と地方委員会の連携に係る事項

- その他、会議の目的に資する事項

-

3.委員

- 北海道本部防災委員会、地方委員会の各代表で構成し、議長1名、副議長1名を置く。

- 議長は防災委員会委員長、副議長は地方委員会委員長をもって充てる。

-

4.会議の招集

- 会議は北海道本部地方委員会に併催することを基本とし、定期的に開催する。

- その他、特段の必要が認められるときは、議長が招集できる。

-

5.事務局

- 会議の事務局は、防災委員会に置く。

- 幹事は防災委員会幹事長をもって充てる。

-

6.その他

本運営要領は、平成30年7月4日から施行する。

構成メンバー

防災委員会(委員長以下3名)と5つのブロック別技術士委員会の代表による8名の技術士によって構成されています。

| 議 長 | 防災委員会委員長 | 城戸 寛 | 建設・総合 |

|---|---|---|---|

| 副議長 | オホーツク技術士委員会代表 | 橘 邦彦 | 建設・総合 |

| 委 員 | 道央技術士委員会代表 | 田中 雄太 | 建設・上下水道・森林・総合 |

| 委 員 | 道南技術士委員会代表 | 布村 重樹 | 建設・総合 |

| 委 員 | 道東技術士委員会代表 | 紅葉 克也 | 建設・総合 |

| 委 員 | 道北技術士委員会代表 | 高桑 史郎 | 建設・総合 |

| 委 員 | 防災委員会副委員長 | 渡辺 敏也 | 建設・総合 |

| 幹 事 | 防災委員会幹事長 | 小林 正明 | 建設 |

(2021年7月14日現在)

設置の背景

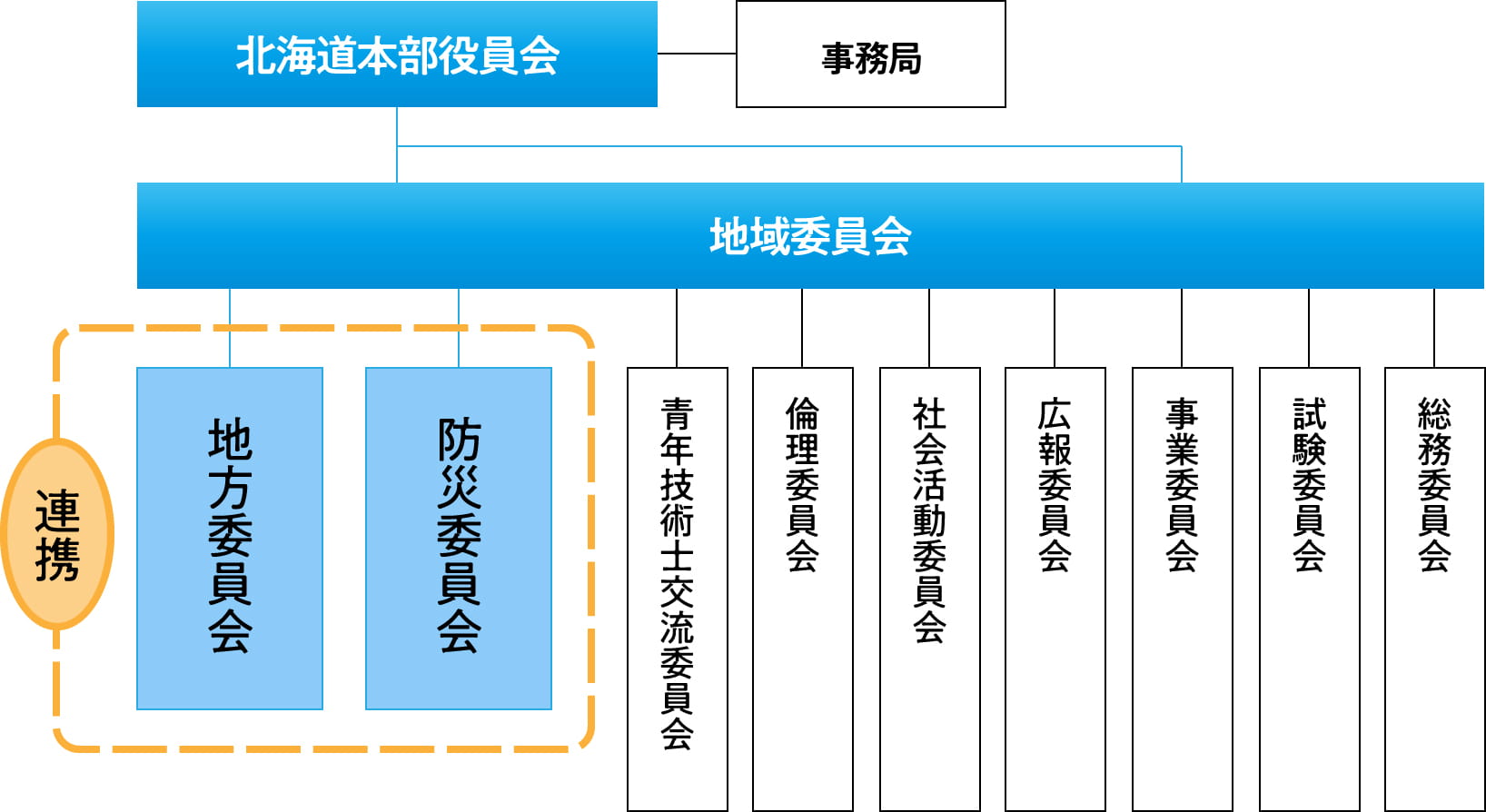

道内の主な地震災害と長期評価

(北海道本部防災支援検討ワーキンググループ報告書(胆振東部地震発生前の2018年5月)より)

近年、北海道内及びその周辺海域を震源とした、死者や行方不明者等を伴う大地震は、平成15(2003)年の十勝沖地震以降発生していない。平成23(2011)年の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災では、道内においても死者1名、軽傷者3名、住家一部損壊11棟の被害が生じている。

平成19(2007)年10月からは、緊急地震速報(地震早期警報システム)が開始されており、道内で発令されたのは表-2のとおりとなっている。最大震度や被害状況が軽微なことから、地震災害に対する道民の警戒心を弱める傾向が危惧される。また、政府の地震調査研究推進本部が公表している北海道の内陸活断層において予想される地震発生確率も比較的小さく、北海道民の油断を生じさせかねない。

一方で、海溝型地震については、平成29(2017)年2月に北海道防災会議地震専門委員会が、日本海沿岸における津波想定を大幅に見直しており、最も高い檜山管内せたな町日中戸岬で26.9mなど、7町村で最大値が20mを超えている。

また、政府の地震調査委員会による平成30(2018)年1月に更新した海溝型地震などの長期評価において、根室沖でM7.8〜8.5程度の地震が30年以内に起きる確率を「70%程度」から「80%程度」に引き上げるなど、今後の大規模地震発生への懸念は高まっている。

| 発生年月日 地震災害名 |

規模 (M) |

最大震度 | 被害状況 |

|---|---|---|---|

| 1993年1月15日 釧路沖地震 |

7.8 | 6 釧路 5 帯広、広尾、浦河 |

釧路、十勝地方を中心に被害、死者2、負傷者966 |

| 1993年7月12日 北海道南西沖地震 |

7.8 | 5 小樽、寿都、江差、深浦 | 渡島、桧山、特に奥尻に大被害、大津波、死者202、 行方不明28、負傷者323 |

| 1994年10月4日 北海道東方沖地震 |

8.2 | 6 釧路、厚岸、中標津 5 根室他 |

釧路市を中心に被害、負傷者437、住宅全壊61棟、 半壊348棟 |

| 2003年9月26日 十勝沖地震 |

8.0 | 6弱 新冠、静内、浦河、鹿追他 | 日高、十勝釧路地方を中心に被害、行方不明2、負傷者847 |

| No | 発生年月日 地震災害名 |

震央地名 | 規模 (M) |

観測 最大 震度 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2008/11/22 00:44 | 根室半島南東沖 | 5.2 | 4 | |

| 2 | 2010/12/02 06:44 | 石狩地方中部 | 4.6 | 3 | |

| 3 | 2011/05/15 07:30 | 根室半島南東沖 | 5 | 3 | |

| 4 | 2011/11/24 19:25 | 浦河沖 | 6.2 | 5弱 | |

| 5 | 2012/08/14 11:59 | オホーツク海南部 | 7.3 | 3 | |

| 6 | 2013/02/02 23:17 | 十勝地方南部 | 6.6 | 5弱 | 負傷者14名 住家一部破損1棟 |

| 7 | 2014/07/08 18:05 | 胆振地方中東部 | 5.6 | 5弱 | 負傷者3名 |

| 8 | 2016/01/14 12:25 | 浦河沖 | 6.7 | 5弱 | 負傷者2名 非住家公共建物1棟 |

| 9 | 2016/06/16 14:21 | 内浦湾 | 5.3 | 6弱 | 負傷者1名 住家一部破損3棟 |

| 10 | 2016/06/21 00:10 | 浦河沖 | 4.2 | 4 | |

| 11 | 2017/07/01 23:45☆ | 胆振地方中東部 | 5.1 | 5弱 | 負傷者1名 |

| No | 断層帯名 | マグニチュード | 発生確率(30年以内) |

|---|---|---|---|

| 1 | 標津 | 7.7程度以上 | 不明 |

| 2 | 十勝平野 | 7.2〜8.0程度 | 0.1%〜0.4% |

| 3 | 富良野 | 7.2程度 | ほぼ0%〜0.03% |

| 4 | 増毛山地東縁他 | 7.5〜7.8程度 | 0.6%以下 |

| 5 | 当別 | 7.0程度 | ほぼ0%〜2% |

| 6 | 石狩低地東縁 | 7.7〜7.9程度 | ほぼ0%〜0.2%以下 |

| 7 | 黒松内低地 | 7.3程度 | 2%〜5% |

| 8 | 函館平野西縁 | 7.0〜7.5程度 | ほぼ0%〜1% |

| 9 | サロベツ | 7.6程度 | 4%以下 |

| No | 海溝名 | マグニチュード | 発生確率(30年以内) |

|---|---|---|---|

| 1 | 十勝沖 | 8.0~8.6程度 | 0.08 |

| 2 | 根室沖 | 7.8〜8.5程度 | 80%程度 |

| 3 | 根室沖 | 7.7〜8.5程度 | 60%程度 |

| 4 | 色丹島沖及び択捉島沖 | 7.8程度 | 0.006%〜0.1% |

| 5 | 北海道北西沖 | 7.5程前後 | ほぼ0% |

| 6 | 北海道西方沖 | 7.8前後 | ほぼ0% |

| 7 | 北海道南西沖 | 7.7前後 | ほぼ0% |

| 8 | 青森県西方沖 | 8.0前後 | 4%〜20% |

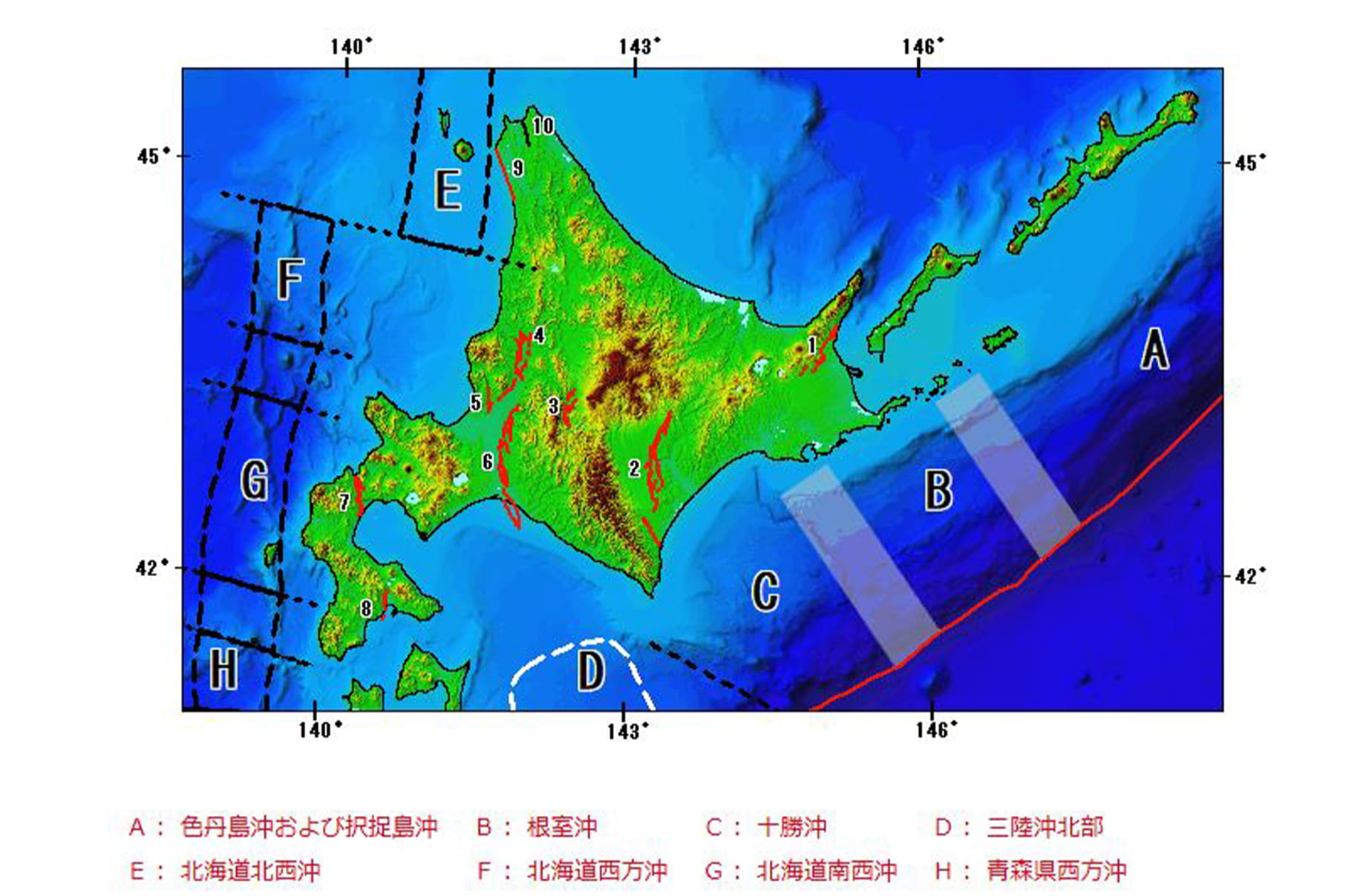

道内における豪雨災害について

(北海道本部防災支援検討ワーキンググループ報告書(胆振東部地震発生前の2018年5月)より)

道内における豪雨災害等は、近年被災頻度が増加傾向にあるとともに、大規模化しており、地球温暖化に伴う気候変動(図-2参照)が大きく影響していると考えられる。

過去においても、表-5のとおり甚大な被害が発生しており、これまでも計画的な防災対策が進められてきたが、今後更に進展が予見されている地球温暖化に適応するためには、更なる基準の見直しや施設の増強が求められている。

| No | 発生年月 | 災害名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 1954年9月 | 洞爺丸台風 | 人的損害1,600余、全壊住家5,987 |

| 2 | 1958年7月・9月 | 台風第11号 台風第22号 |

死者7、行方不明者2、住家破壊13 死者8、行方不明者26、住家全壊146 |

| 3 | 1965年9月 | 台風第23号、第24号 | 死者5、行方不明者1、住家全半壊182 |

| 4 | 1966年6月 | 台風第4号 | 死者5、行方不明者17、住家全壊1 |

| 5 | 1979年10月 | 台風第20号 | 死者・行方不明者等72、住家等全壊14 |

| 6 | 1958年7月・9月 | 台風第12号 台風第15号 |

死者8、重傷者5、軽傷者9 死者2、重傷者12、軽傷者42 |

| 7 | 1981年9月 | 台風18号 | 死者9、重傷者2、軽傷者3 |

| 8 | 2003年8月 | 台風第10号 | 死者10、行方不明者1、住家全壊16 |

| 9 | 2004年9月 | 台風第18号 | 死者10、負傷者336、住家全壊10 |

| 10 | 2006年11月 | 佐呂間町竜巻 | 死者9、重傷者6、住家全壊7 |

平成26(2014)年7月末から9月中旬にかけては、台風、低気圧等による豪雨で全道各地において被害が発生した。特に、8月23、24日の豪雨では礼文島で土砂災害が発生、9月9~12日の豪雨では、札幌をはじめ12市町村約46万世帯92万人に避難勧告が発令され、各所で土砂災害、浸水被害が発生した。札幌では9月11日5時35分に、道内で初めて大雨特別警報が発令されている。

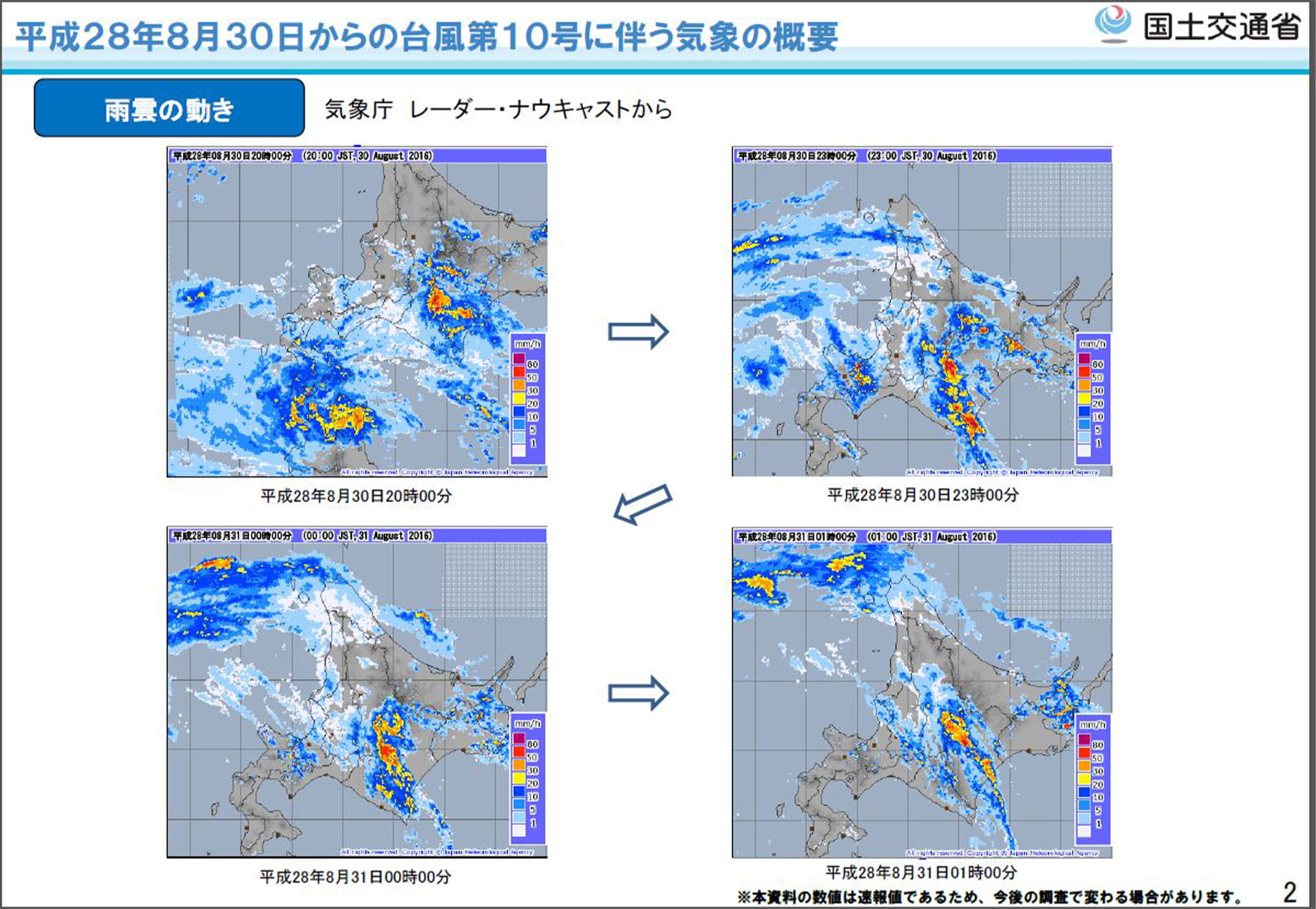

平成28(2016)年8月17日から23日にかけては、北海道の観測史上初めて三つの台風(第7号、11号、9号)が上陸し、その1週間後の29日から前線に伴う降雨があり、引き続き台風第10号が北海道に接近(図-3参照)し、河川の氾濫や土砂災害による被害が北海道全域に及ぶ結果となった。

写真-1 国道274号 清水町日勝峠被災状況(国土交通省報道発表資料より)

| 昭和56(1981)年 | 平成28(2016)年 | |||

|---|---|---|---|---|

| 8/3〜8/6 | 8/21〜8/23 | 計 | 8/16〜9/11 | |

| 原因 | 前線・台風 | 前線・台風 | 台風・低気圧 | |

| 被災地域 | 全道 | 全道 | 全道 | |

| 被災市町村数 | 185市町村 | 198市町村 | 集計中 | |

| 死者 | 8名 | 2名 | 10名 | 4名(行方不明2名) |

| 床上浸水 | 6,115棟 | 2,850棟 | 8,965棟 | 273棟 |

| 床下浸水 | 20,948棟 | 13,479棟 | 34,427棟 | 989棟 |

| 農作物被害(田) | 41,060ha | 14,206ha | 55,266ha | 40,258ha |

| 農作物被害(畑) | 134,920ha | 75,186ha | 210,106ha | |

| 土木被害 | 4,777ヶ所 | 1,604ヶ所 | 6,381ヶ所 | 2,269ヶ所 |

| 被害総額 | 2,705億円 | 904億円 | 3,609億円 | 2,803億円 |

2018年

| 01.31 | 平成29年度北海道本部第4回役員会

|

|

|---|---|---|

| 01.31 | 防災支援検討ワーキンググループ(第1回)

|

|

| 02.27 | 防災支援検討ワーキンググループ(第2回)

|

|

| 05.16 | 防災支援検討ワーキンググループ(第3回)

|

|

| 05.29 | 平成30年度北海道本部第2回役員会

|

|

| 07.04 | 第1回北海道本部防災支援連絡会議

|

|

| 09.06 3時7分 北海道胆振東部地震発生 マグニチュード6.7 最大震度7 | ||

| 09.21 | 札幌市清田区里塚地区緊急現地調査(参加者4名) |  |

| 10.10 | 緊急アンケート調査(回答者37名) | |

| 11.27 | 第2回北海道本部防災支援連絡会議

|

|

| 11.29 | 道南技術士委員会CPD研修会(連携事業)

会場:「函館コミュニティプラザ Gスクエア」、参加者40名 「防災減災の基礎知識」(防災委員会防災教育WG 渋谷 元 氏) 「DIG(災害図上訓練)体験(体験学習)」 |

|

| 11.30 | 道東技術士委員会講演会(連携事業)

会場:「釧路プリンスホテル」、参加者53名 「今後の防災支援のあり方について 〜地域防災力向上における技術士の役割を考える〜」 (北海道本部防災委員会 委員長 城戸 寛) |

|

2019年

| 02.08 | オホーツク技術士委員会技術講演会(連携事業)

会場:「北見プラザホテル」、参加者100名 「平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電について」 「平成30年北海道胆振東部地震における地盤災害」 |

|---|---|

| 05.23 | 道東技術士委員会意見交換会(参加者6名)

|

| 07.10 | 第3回北海道本部防災支援連絡会議

|

| 08.21 | 北見工業大学(地域と歩む防災研究センター)意見交換会(参加者10名)

|

| 08.21 | オホーツク技術士委員会意見交換会(参加者8名)

|

| 11.01 | 技術者交流「防災まち歩き in 釧路」(連携事業)

会場:「釧路プリンスホテル」、参加者80名 「ワークショップ:防災まち歩き」(釧路川河口左岸周辺) |

2020年

| 01.30 | 第4回北海道本部防災支援連絡会議

|

|

|---|---|---|

| 01.31 | 道南技術士委員会CPD研修会(連携事業)

会場:「函館コミュニティプラザ Gスクエア」、参加者60名 「講演:今後の自然災害「と想定される被害について」 |

|

| 08.20 | 第5回北海道本部防災支援連絡会議(オンライン開催)

|

|

| 11.12 | 第32回防災セミナーオンライン開催(連携事業)

オンライン等参加者:56名、サテライト会場(函館、旭川、北見、網走)参加者:72名 「講演:もう一度学び・考える北海道豪雨・胆振東部地震と北海道の防災」 |

|

| 12.15 | 第6回北海道本部防災支援連絡会議(オンライン開催)

|

|